足の臭いは角質が原因?足裏の角質除去で臭い対策!効果的なケア方法とは?

「足が臭いので靴を脱ぎたくない」

「いくら足を洗っても、すぐに臭いが復活する」

男女問わず、足の臭いの悩みを抱えている方は多いでしょう。

足の臭いの原因は複数ありますが、足裏の角質や爪の垢も臭いの発生源の1つです。

この記事では、足の臭いの原因を詳しく解説しています。角質ケアをはじめとする臭いの改善方法も紹介していますので、足の臭いにお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

この記事の監修者:

ペディグラス認定メディカルトレーナー

文田 早織(巻き爪フットケア大町東院 院長・鍼灸師)

もくじ

足の臭いが出るメカニズム

臭いの原因は雑菌と汗

人の皮膚には、「皮膚常在菌」として複数の細菌や真菌(以下「雑菌」と呼ぶ)が集まっています。

【皮膚にいる有名な菌】

- ・表皮ブドウ球菌…粘着物質をつくる菌で、皮膚をバリアする。

- ・アクネ桿菌…皮膚表面を弱酸性に保つ菌。脂質を好むため皮脂の分泌量が多いと増殖し、過剰に増殖した菌に対抗する皮膚が炎症を起こす(ニキビができる原因)。

- ・黄色ブドウ状球菌…病原性の細菌で、大量に発生すると食中毒や感染症を引き起こす。

- ・酵母…真菌の一種。カンジダ症の原因となるカンジダ属や、脂質を好み脂漏性皮膚炎やフケの原因となるマラセチアなどがある。

足臭の原因物質を分析する研究では、低級脂肪酸の一種である「イソ吉草酸」が検出されています。

イソ吉草酸とは、有機物の腐敗や分解によって生成される悪臭成分で、不快な刺激臭を持つのが特徴です

足にかく汗が、足の皮膚にいる雑菌の作用で分解され、イソ吉草酸による不快臭を発生させているのが足の臭いの原因なのです

皮膚を外的刺激から守る大切な役割がある雑菌ですが、菌が過剰に増えたりバランスが崩れたりすると、皮膚の状態が悪化したり、悪臭を放ったりします。雑菌の繁殖を抑えることが、臭いの発生の抑制につながるといえるでしょう。

参考文献:宮澤 清.体臭を消す : 制汗デオドラント剤の化学(生活の中の化学).科学と教育.1997年 45巻 2号 p.86-89.

雑菌は湿度の高い部位に多く集まる

多くの細菌やカビは、高温多湿の環境下で繁殖します。これは皮膚に常在する雑菌も同様です。

皮膚のなかでも脇の下や股部、頭皮は下着や髪の毛によって覆われ汗をかきやすく、湿度の高い部位です。特に足は、靴を履いた時に密閉された状態となり、汗の湿気がこもり続けます。

靴内の細菌数を調査した実験では、長く履き続けた靴や革製など通気の悪い靴、汗をかきやすい若年男性の靴に多く発生していることがわかりました。

靴内が雑菌などの微生物で汚れると、水虫をはじめとする足部皮膚疾患はもちろん、悪臭の原因になり得るといえるでしょう。

参考文献:東京都立皮革技術センター 足の温熱生理機能と靴内微生物汚れの実態について(文化女子大学短期大学部服装学科 教授 岩崎 房子)

足裏の角質は雑菌を増殖させる一因

足裏の角質も雑菌を増殖させる一因です。

水分量が減少し、乾燥してひび割れた皮膚には、細菌や真菌が入り込みやすくなります。

その状態で汗をかくと、菌がどんどん繁殖していくでしょう。

水虫(足白癬)も臭いの原因になる

水虫(足白癬)は真菌感染症の一種で、白癬菌という皮膚糸状菌が病原となります。

皮膚糸状菌はケラチンという皮膚のたんぱく質を栄養源としており、温かく湿った環境を好みます。

水虫そのものには臭いがありませんが、以上のように高温多湿という足の臭いが出る原因と同じ環境下で発症しやすいことがわかるでしょう。

つまり、水虫になると足が臭う可能性が高まるのです。

参考文献:

北海道大学 大学院医学研究院 皮膚科学教室/清水 宏.あたらしい皮膚科学 第3版.25章 真菌症.p.532-533.

森下 宣明.二宮 淳也.清 佳浩.滝内 石夫.皮膚糸状菌の角質内侵入と予防に関する研究.真菌誌.2004年 第45巻 第4号 p.247-252.

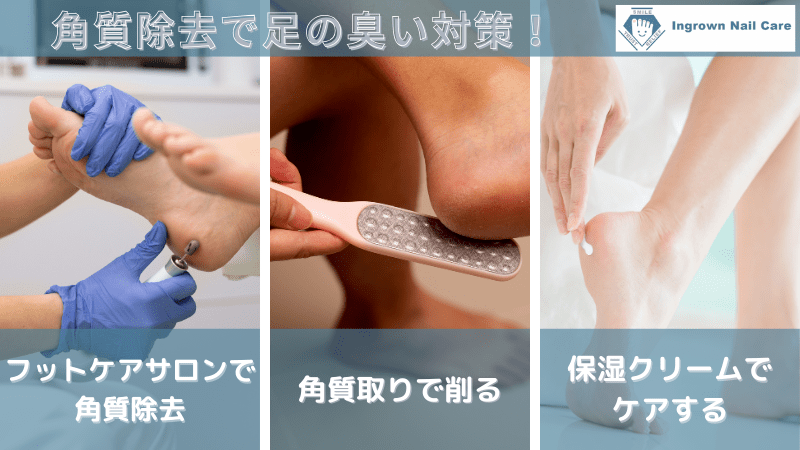

角質除去で足の臭いを対策!効果的なケア方法

足の臭いで悩んでいる方や、臭いが出ることに不安がある方は、臭いの原因の1つである、角質を除去する対策をしてみましょう。

以下に効果的な足裏の角質ケアの方法を紹介していきます。

フットケアサロンなど専門店で角質を除去する

安全に確実に角質を除去したければ、フットケアサロンなどの専門店でケアを受けるとよいでしょう。

フットケアサロンでケアを受けるメリットとしては、角質についての知識がある経験豊富なプロの施術者が対応することが挙げられます。

痛みなく丁寧な施術で正常な皮膚を取り戻せるでしょう。

角質取りで削る

セルフケアで角質を取る場合は、足裏やかかと専用の軽石ややすりで削ります。

専用やすりは、ドラッグストアやインターネット通販で、購入できるでしょう。電動タイプの角質やすりも販売されています。

注意したいのは、皮膚の削りすぎです。

角質は本来皮膚を保護する役割があるため、削りすぎると痛みが出てしまうほか、肌が傷つくことで防衛反応により、かえって角質が厚くなってしまうおそれがあります。

健康な角質のターンオーバーを促すためにも、過剰に削るのはやめておきましょう。皮膚が赤くならず、少しやわらかくなる程度の削り方で十分です。

なお、足の角質を削る頻度としては、硬く分厚い角質がある場合は週1回、軽度の角質の場合は2週間に1回程度が目安です。

▶関連記事:足のかかとがガサガサになる原因

保湿クリームでケアする

角質は削っただけで良くなるものではありません。時間が経過するとまた乾燥が進み、元通りになってしまいます。

すべすべの肌を維持するためには必ず保湿ケアもおこないましょう。

保湿ケアに使用するのは主に保湿クリームです。

肌の水分量がアップする、高保湿クリームを選ぶのが望ましいでしょう。

フットケア向けのクリームによく配合されている保湿成分は以下となります。

- ・尿素…角質層に水分を集め、柔軟・保湿効果をもたらす

- ・セラミド…角質層の水分を抱え込み、肌のバリア機能をサポートする

- ・グリセリン…外部から水分を吸収し、肌を柔らかくする効果がある

- ・コラーゲン…肌の水分を保持し、ハリやツヤを与える

- ・ワセリン…油性の保湿成分で、油膜が水分蒸発や肌への刺激を防ぐ

さらにビタミン成分が配合されていると、血行が促進されます。

クリームを塗布したあとは、保湿効果をさらに高めるために、かかとケアソックスなどを着用するとよいでしょう。

その他の足の臭いを消す方法

角質を除去する以外にも、足の臭いを消す方法がいくつかありますので、以下に紹介します。

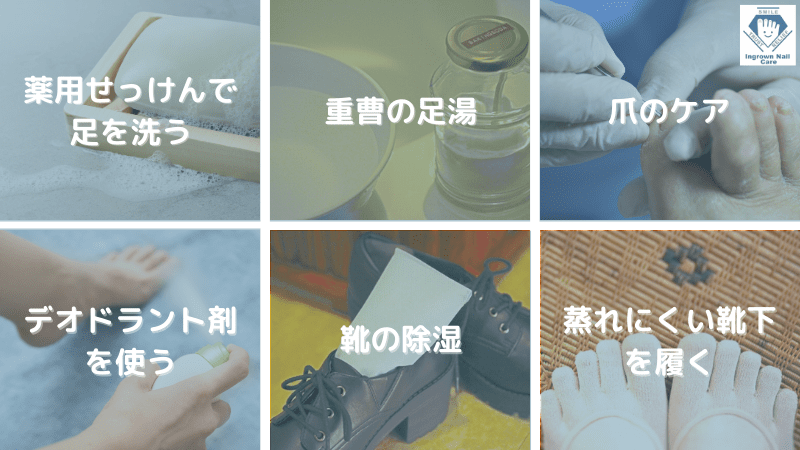

薬用せっけんで足を洗う

殺菌作用のある薬用せっけんで足を洗うのも防臭に効果的です。

薬用せっけんには、主にイソプロピルメチルフェノール(IPMP)という殺菌成分が含まれています。

また、臭いを取るには、雑菌を減らす洗い方をしなければなりません。

入浴時に洗うのが理想的ですが、足だけを洗う場合は、以下の手順で実践しましょう。

- ①ぬるま湯または水で足を濡らす(足浴をする)

- ②泡立てネットなどを使って薬用せっけんを十分に泡立てる

- ③足裏を指の間や爪の間も含め念入りに洗う(フットブラシの利用を推奨)

- ④ぬるま湯または水でしっかり泡を流す

- ⑤乾いたタオルでふき取る

なお、足を洗ったあとに水気が残っていると、湿気で雑菌が繁殖してしまうおそれがあります。洗浄後は足をしっかり乾かしましょう。

参考:厚生労働省 薬用石けんの承認審査に係る留意事項について

重曹を使った足湯

近年、生活上の万能アイテムとしてよく話題になる「重曹(炭酸水素ナトリウム)」。酸性の油汚れや皮脂汚れを落とすほか、消臭効果があります。

重曹は弱アルカリ性のため、足の臭いのもとである酸性のイソ吉草酸を中和。足の臭いを消す効果も期待できるでしょう。

重曹を用いた足の消臭方法として、比較的簡単にできる重曹足湯を紹介します。

- ①事前に足を洗っておく

- ②40℃程度のぬるま湯を洗面器に用意する

- ③重曹大さじ1~2杯をぬるま湯に溶かす

- ④洗面器に足を浸し、10~15分程度温める

- ⑤足を洗面器から出し、シャワーでぬめり感がなくなるまでしっかりと洗い流す

- ⑥タオルで水分を拭き取り、足が乾いてから保湿クリームを塗る

重曹は古い角質を柔らかくして除去する効果もあるため、足の角質が気になる方にも有効的でしょう。

【注意点】

※重曹は、食品用・工業用(掃除用)・医療用の3種のグレードに分かれます。安全面から皮膚に用いても問題のない「食品用」を使用してください。

※重曹を熱いお湯で溶かすと、アルカリ度が高まり、洗浄力が強くなりすぎるため、肌荒れを起こすリスクがあります。必ずぬるま湯を用意し、重曹の量は少量から試すようにしてください。

爪もケアする

爪の垢も放置をすると雑菌が増殖し、悪臭の原因となります。ブラシを使い、爪の間もしっかり洗うようにしましょう。

巻き爪や陥入爪、変形爪などで垢や汚れが溜まりやすい場合は、爪の形状を改善していくのが望ましいです。

爪の補正にも対応しているフットケア店で、角質と一緒にケアするとよいでしょう。

デオドラントスプレーや制汗剤を使う

即効性のある足の消臭方法は、デオドラントスプレーといった制汗剤の使用です。

足の臭い物質であるイソ吉草酸を消失する成分としては、「酸化亜鉛」や「ヒドロキシアパタイト(ハイドロキシアパタイト)」が有効という研究結果が出ています。

市販の制汗剤には、上記の酸化亜鉛混合物やヒドロキシアパタイトが含まれているほか、殺菌成分として、イソプロピルメチルフェノール、β-グリチルレチン酸、ベンザルコニウム塩化物などが含まれているケースがほとんどです。

商品パッケージの裏面に成分表示が出ていますので、そちらを確認してみましょう。

また制汗剤の形式として、デオドラントスプレー、液体(ロールオンタイプ)、クリームがあります。使い勝手のよいものを選び使用するとよいでしょう。

靴の除湿をおこなう

雑菌を繁殖させないために、靴の中の除湿をしておくことも重要な足の臭い対策といえるでしょう。

簡単な除湿方法は、靴に入れやすい形状をした靴専用の除湿剤を入れておくことです。

除湿剤には主にシリカゲルまたは塩化カルシウムが含まれており、それらが湿気を吸い取り、靴の中を乾燥させます。脱臭効果として炭が入っている場合もあるでしょう。

除湿剤が手元にない時は、新聞紙を詰めておくだけでも多少の効果があります。

蒸れにくい素材の靴下を履く

足裏には、エクリン汗腺と呼ばれる汗腺が密集しています。身体のなかでもとても汗をかきやすい部位であり、汗が湿気としてこもり、足の臭いの元となる雑菌を繁殖させるでしょう。

そのため、蒸れにくい素材の靴下を履いてみるのも臭い対策の1つとなります。

蒸れにくい靴下の素材としては、綿やシルクが挙げられます。天然素材で、通気性がよく肌触りもやさしいため、履き心地がよいでしょう。

雑菌の繁殖を抑えるために、消臭・抗菌加工をほどこした靴下もあります。

また、5本指ソックスも指と指の間の汗をしっかり吸収してくれるため、おすすめです。

体質改善も臭い対策に有効

・足を洗ったり、消臭したりしても一時的な効果しか得られず、すぐに臭ってくる

・足の臭いのほか、体臭や口臭も気になる

以上のような場合は、体質改善をおこなってみましょう。

臭い対策のための体質改善2つのポイントを以下に紹介します。

食生活は動物性たんぱく質や動物性脂質に注意

まずは食生活の見直しです。

体臭の原因となりやすいのは、動物性たんぱく質や動物性脂質が主体の食べ物です。

- ・動物性たんぱく質・脂質の食べ物例…肉、乳製品、動物性油脂(ラード、バター) など

動物性たんぱく質や脂質をとり過ぎると、腸で分解されてアンモニアを生成。腸内を酸性状態にし、悪臭を発生させます。

臭いを出さないためには、中和できるアルカリ性食品や抗酸化作用のある食品を一緒に摂取するとよいでしょう。

- ・アルカリ性の食べ物例…梅干し、レモン、海藻(わかめ、めかぶ、もずく等)、しょうが、きのこ など

- ・抗酸化作用のある食べ物例…ポリフェノールを含む食べ物(ベリー類、豆類等)緑黄色野菜(にんじん、ほうれん草、ピーマン等)、果物 など

また、食物繊維、乳酸菌を摂取し、腸内環境を整えることも有効でしょう。

ストレスの解消

疲労やストレスで体臭が出ることもあります。

人間は、精神的なストレスや疲れを感じると、血液中のアンモニア量が増加します。

アンモニアは本来肝臓で無毒化され、尿と一緒に排出されますが、処理しきれなかった一部のアンモニアは血液内で全身をめぐり、体臭へと変化。ツンとした刺激臭として放出されます。

この疲労・ストレスによる体臭は、足の裏から出やすいともいわれており、疲れやストレスをためるのは悪影響といえるでしょう。

ストレス発散方法は人により異なりますが、入浴時は湯船につかってゆっくりする、軽くストレッチをする、睡眠を十分にとるなどして、ストレスをこまめに解消することが推奨されます。

参考:関西たばこ国民健康保険組合 元気を応援する組合情報誌 いきいき NO.78

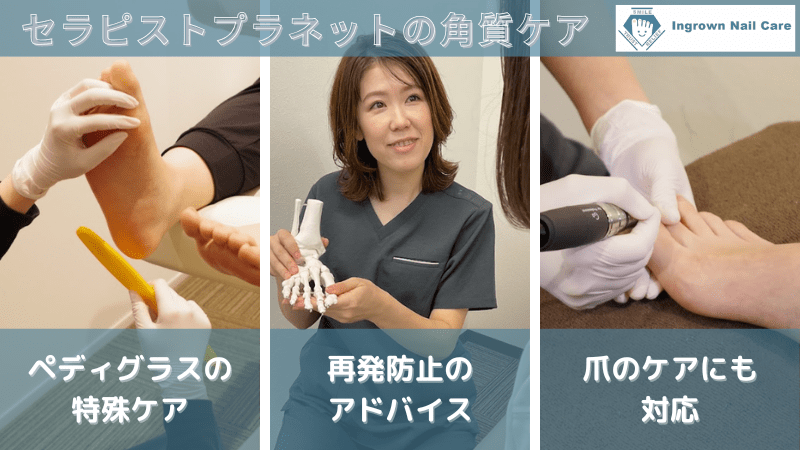

セラピストプラネットの巻き爪フットケア店で角質ケアしませんか?

ペディグラスの技術による特殊な角質ケア

セラピストプラネットの巻き爪フットケア店では、足裏のかかとなどの角質ケアに対応しています。

プレート法の痛くない巻き爪補正で有名な「ペディグラス」の技術を導入しており、特殊な角質ケアをおこないます。

皮膚を削る施術となりますが、削りすぎて痛いということはなく、皮膚のターンオーバーの状態に合わせて丁寧に角質を除去。根本からの改善を目指します。

再発しないためのアドバイスも実施

ガサガサの角質を再発させないためのアドバイスも実施。保湿クリームや足を保護する靴下の選び方はもちろん、足裏に刺激を与えないようにするためのインソールについての説明をおこないます。

また、セラピストプラネットの巻き爪フットケア店は整体院を併設。角質の遠因となる姿勢の崩れも改善します。

足を擦って歩く癖があるなど、歩行バランスの悪化により角質・タコ・魚の目ができやすい方は、ぜひご相談ください。

爪のケアにも対応

巻き爪や陥入爪は、爪と皮膚の間に垢やゴミが溜まりやすく、足の臭いの一因となりかねません。爪の症状も気になる方は、角質ケアと一緒に爪のケアをおこなうことを推奨します。

ペディグラスの痛くない巻き爪ケアで、爪もしっかり改善。臭いのない美しい足を取り戻すために、施術スタッフが徹底サポートいたします!